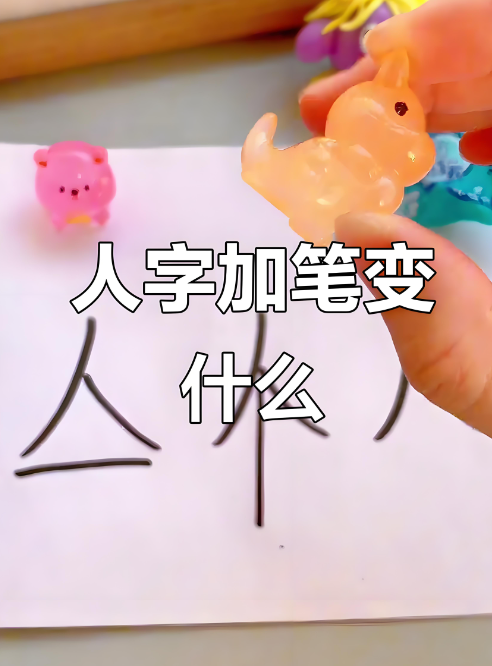

“人” 字仅两笔,极简的构形却藏着汉字变化的精妙。坊间常有 “人加一笔能变出 100 个字” 的说法,实则难以实现。常见的变化有 “大”“个”“及” 等,还有 “亽”“亼”“亾” 这类鲜少露面的生僻字。尽管数量有限,每一个变化后的汉字都承载着独特的含义与古人的造字巧思,值得细细品读。

常见字的灵动蜕变

“大” 字的形成十分直观,在 “人” 字中间添上一横,便勾勒出一个张开双臂、顶天立地的身形。这一横不仅丰富了字形,更赋予它 “规模广阔、数量众多” 的核心含义,“大山”“大海” 等词汇,皆借其凸显出雄浑壮阔的意境。在社会语境中,“大人” 既指代成年个体,更暗含着成熟稳重、肩负责任的特质,与 “小孩” 形成的对比,藏着对生命成长与社会角色的朴素认知。

“个” 字则是在 “人” 字的捺画末端加一竖而成,如今已是使用频率极高的汉字。作为量词,它将抽象的个体概念具象化,“一个人”“一个苹果”,简单两笔便精准完成了对单个事物的界定与计数,尽显汉字表达的简洁与精准。

“及” 字的变形颇具动态感,在 “人” 字的捺画处添上一笔横折折撇,仿佛描绘出一人奋力追赶前方目标的姿态。这份动感恰与其含义呼应,“及时” 是恰逢所需的恰到好处,“及格” 是触碰标准的刚好达标,字形与字义的巧妙契合,让汉字充满生命力。

生僻字的隐秘内涵

除了日常所用,“人” 字加一笔还能衍生出不少生僻字,它们虽淡出了日常交流,却在特定场景中留存着价值。“亽” 读音为 “jí”,如今已十分罕见,古书中常与 “亼” 互通,表聚集之意,偶尔会出现在复古字体设计或古文献研究中,成为连接古今文字的纽带。

与 “亽” 同音的 “亼”,同样承载着 “三合、聚合” 的含义。在描述人群汇聚、事物交融的古文中,偶尔能见到它的身影,用极简的笔画传递出 “众物归一处” 的意象。

“亾” 读 “wáng”,是 “亡” 的古体字,与生死存亡、兴衰更替等沉重概念相关。在探讨历史变迁、人物命运的古籍篇章里,它曾静静诉说着过往的悲欢,如今却极少在日常对话中现身,只在文字研究中留下痕迹。

还有 “夕” 字,在 “人” 字左侧加一点而成,寥寥三笔便勾勒出日暮时分的静谧,成为指代傍晚的经典汉字;“亿” 则以 “人” 为基础加一笔横折弯钩,化作计量大数的符号,见证着语言对数量概念的精准表达;“彳” 读音 “chì”,由 “人” 加两小撇演变而来,虽更接近变体,却成为 “行” 等字的构形基础,暗示着与行走、道路相关的含义。

为何难凑齐百字之数

“人” 字加一笔难以衍生出百个汉字,核心在于汉字造字的内在规律与语言发展的自然选择。汉字造字遵循象形、指事、会意等古老准则,“人” 作为基础象形字,加一笔创造新字时,需同时满足字形合理与语义明确的要求。象形字需贴合事物形态,指事字需通过符号传递抽象含义,这就从根源上限制了新字的数量 —— 很难通过单一笔画的添加,创造出大量既符合构形逻辑,又具备实际使用价值的文字。

语言的传承始终遵循 “用进废退” 的法则。从古至今,“人” 字加一笔形成的汉字中,仅有少数因高频使用得以广泛流传,成为大众共识的通用字。那些生僻字之所以逐渐边缘化,或是因为使用场景狭窄,或是因为含义可被更通俗的文字替代,未能形成普遍认可的使用习惯。即便有人尝试创造新的 “人加一笔” 汉字,若无法融入日常交流与文字应用,最终也只会被语言体系自然筛选掉。

两笔成 “人”,加一笔则生发出万千意趣。这些或常见或生僻的汉字,每一笔画都凝结着古人的观察与思考,见证着汉字文化的厚重与灵动。虽无法凑齐百字之数,却每一个都藏着值得探寻的门道,让人体会到方块字独有的魅力。

相关信息仅供参考。

发布于 2026-01-30

发布于 2026-01-30